へと改称、登記を完了いたしました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

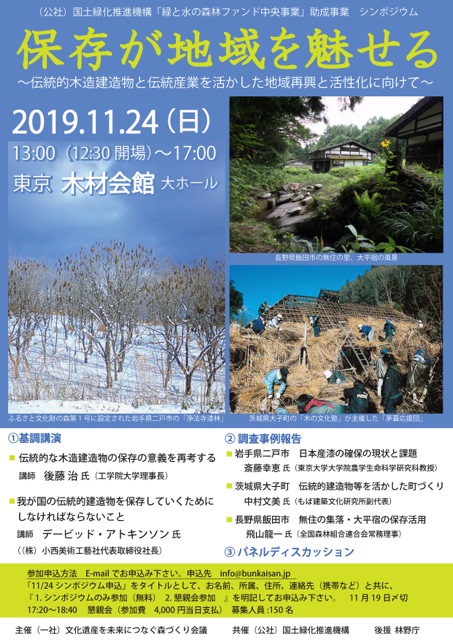

「保存が地域を魅せる

〜伝統的木造建造物と伝統産業を活かした地域再興と活性化にむけて〜」 のご案内

令和元年度(公社)国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド中央事業」助成事業

日時 2019年11月24日(日)13:00〜17:00

会場 東京 新木場 木材会館大ホール

住所は、東京都江東区新木場1-18-8 最寄り駅は、新木場駅。

メトロ有楽町線、JR京葉線、東京臨海高速鉄道りんかい線、が停まります。

https://www.mokuzai-tonya.jp/mokuzaikaikan/

主催:一般社団法人 文化遺産を未来につなぐ森づくり会議

共催:公益社団法人 国土緑化推進機構

後援:林野庁

○入場無料(要・参加申込み)

○定員150名

○懇親会あり 17:20〜18:40( 参加費4,000円。会場は同じ木材会館大ホール)

———————最後に申込欄有り 拡散お願い致します———————

シンポジウム 13:00〜ご挨拶 内山 節代表理事

総合司会 松留愼一郎

?基調講演 13:10〜14:30

・伝統的な木造建造物の保存の意義を再考する

講師 後藤 治 氏(工学院大学理事長)

・我が国の伝統的建造物を保存していくためにしなければならないこと

講師 デービッド・アトキンソン 氏

((株)小西美術工藝社代表取締役社長)

?調査事例報告 (14:40〜15:40)

・岩手県二戸市 日本産漆の確保の現状と課題

発表者 斎藤幸恵 氏(東京大学大学院農学生命科学研究科教授)

・茨城県大子町 伝統的建造物等を活かした町づくり

発表者 中村文美 氏(合同会社もば建築文化研究所副所長)

・長野県飯田市 無住の集落・大平宿の保存活用

発表者 飛山龍一 氏(全国森林組合連合会常務理事)

?パネルディスカッション (15:50〜17:00)

コーディネーター

加藤鐵夫 氏((一社)日本木質バイオマスエネルギー協会・副会長)

パネラー

・姉帯敏美 氏 (二戸市浄法寺総合支所次長兼漆産業課長 )

・菊池 均 氏 (大子町の大工(株) 樹輪代表、一級建築士。

木の文化塾事務局)

・広瀬秀一 氏 (大平宿をのこす会理事。(株)南信州観光公社大平現地管理者として大平宿の維持管理を行う)

コメンテーター

後藤 治 氏

参加申込方法 E-mailで申込んで下さい。申込先 info@bunkaisan.jp

————————11.24シンポジウム参加申込 返信用——————————————

申込先 :info@bunkaisan.jp

お名前:

所 属:

ご住所:

連絡先(携帯があれば携帯番号):

参加項目 (懇親会参加希望の方は、必ず 2.にも、○をつけて下さい。)

1.シンポジウムのみ参加(無料)

2.懇親会参加希望( 4,000円 )

日時 平成30年6月2日14:00〜16:20

場所 木材会館 7F大ホール (東京都江東区新木場1-18-8 東京木材問屋協同組合)

7Fでエレベーターをおりた途端にヒノキの香りに包まれる、素敵なホールです。

主催 一般社団法人文化遺産を未来につなぐ森づくり会議 参加費:無料

詳細は、行事予定(シンポジウム)をご覧下さい

「江戸城天守閣と名古屋城本丸御殿」〜建築木材と森づくり〜

これまで、当会※では、日本に古くからある社寺仏閣、天守など木造文化財を未来に残すため、復元等に必要な木材の確保方策、将来修理に必要となる木材を確保するための森づくりに必要な取組について調査、提言を行ってきました。

なかでもお城や天守閣は我が国の象徴的な木造建造物であり、その復元が日本文化や伝統技術の継承にどのように貢献するか、我が国の森林資源状況を示すとともに国産材利用の意義も発信します。

また、その建築用の木材の確保をどうするのか、そして、将来に向けて、文化遺産の復元や修復に必要となる木材を確保するための森づくりについても考察します。

今回の講演では、江戸城天守や名古屋城本丸御殿の、絵図や素晴らしい映像が披露されます。沢山の方にご参加いただきたく、ここにご案内申し上げます。

日 時 平成28年11月23日(水) 14:00〜 (開場13:30~)

場 所 東京大学農学部弥生講堂一条ホール

交通案内:地下鉄南北線「東大前駅」下車 東京大学農学部正門入ってすぐ右側奥。徒歩1分。

地下鉄丸の内線「本郷三丁目駅」からは、農学部は遠いですので、南北線「東大前駅」が便利です。

主 催 : 文化遺産を未来につなぐ森づくりのための有識者会議※

後 援 : 林野庁

(公益社団法人)国土緑化推進機構 緑と水の森林ファンド助成事業

内 容

14:00 「代表挨拶」

文化遺産を未来につなぐ森づくりのための有識者会議共同代表 速水 亨

14:10 「名古屋城本丸御殿の整備状況」

〜14:50 名古屋市 名古屋城総合事務所整備室 今井啓介

14:50 「江戸城天守の再建構想」

〜15:30 NPO法人江戸城天守を再建する会理事 土屋 繁

15:40 「日本の文化と森林」

〜16:20 東京大学新領域創成科学研究科教授 山本博一

16:20 「 総 括 」

〜16:50 文化遺産を未来につなぐ森づくりのための有識者会議理事 東京大学名誉教授

有馬孝禮

++++++++++++++++++++++++++++++++

17:10〜19:10 「 懇親会」 (弥生講堂エントランスホール)

申 込: 先着順300名(定員に達し次第締め切りますのでご了承下さい)

シンポジウム入場無料:要申込み メールで info@bunkaisan.jp

懇親会(要参加費):要申込み 参加費 4,500円

11/23 シンポジウム参加申込票 申込先 info@bunkaisan.jp

下記御記入の上、お申し込み下さい。

・お名前(ふりがな)

・所属

・連絡先(メールアドレス)

( 携帯 )

・懇親会への出欠 (懇親会は会費4,500円 当日受付にて頂戴します)

参加 不参加

※「文化遺産を未来につなぐ森づくりのための有識者会議」は、社寺関係者、学識経験者、森林所有者、堂宮大工等文化遺産や木材にかかわる者からなる団体(一般社団法人移行予定)で2002年に設立されました。

文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議

>>事務局日記

当会主催シンポジウムのご案内

「200年先、日本木造文化財の維持保全に必要な補修用材の為の森づくり

長伐期施業への挑戦」

今まで、林業家の夢であった超長伐期の山づくりは、昨今では、もう無理ですよ、と言われる。一般的な木材価格が大きく下落してすでに経営が成り立たなくなってしまい、林業経営に余裕が無くなっている。またヒノキやスギの大径木の丸太価格も下落していて、価格的にも超長伐期は魅力を失っている。

と言えばそうなのだが、でも文化財を修理する堂宮大工さんと話すと話は、一変する。

必要なものは必要なのだ。補修用材がなければ、文化財は直せない。同樹種・同技術・同品等の木材でなくては使えない。外材使用は認められない。

だから、やっぱり超長伐期施業で高品質な大径材を育てる事は必要なのだと思い直す。

でも、木材価格は市場が決めるから、必要以上に高い木材価格は出せていない。

山から伐り出す木材を、合板やCLTの「原料」として需要を確実に確保し、人々の暮らしを木材で支える事は、とても大事です。一方、適材適所に使い分ける「材料」として、あと100年か200年、高品質な木を山に育てていく事も大事です。

できる事をできる人ができる時にやって行くしかないのが今の超長伐期施業ですが、現実はなかなか難しい問題をたくさん抱えています。

樹木の一生は1万年近い樹齢の木も発見されています。200年生、300年生を超長伐期と言っても木の命からすれば、ほんの若造。林業は木の寿命も一瞬を使っているだけです。この程度の事ができないで、人の英知が疑われますね。皆様で議論したいと思います。

日時:2015年1月25日(日)14時〜17時半(18時〜20時懇親会)

会場:東京大学農学部弥生講堂アネックスセイホクホール

(地下鉄南北線東大前駅下車徒歩3分)

開会14:00 出演者(五十音順・敬称略)

■ 挨拶 「大径材への思い」伊藤延男(当会共同代表、文化功労者)

14:15〜14:35

■講演 「建築における明治維新の弊害」鳥羽瀬公二(堂宮大工)

14:40〜16:30

■鼎談 「長伐期施業への挑戦」

加藤鐵夫(日本森林技術協会)、千葉幸弘(森林総研)、速水 亨(速水林業)

16:30〜17:30

■対談 「今から未来につながるもの」

内山 節(哲学者)、鳥羽瀬公二(鳥羽瀬社寺建築)

入場無料:要申込み メールで info@bunkaisan.jp

久々の懇親会だけの参加も大歓迎。:要申込み 参加費4,500円)

1/25シンポジウム申込票 申込先 info@bunkaisan.jp

「200年先、日本木造文化財の維持保全に必要な補修用材の為の森づくり

長伐期施業への挑戦」

お名前(ふりがな)

所属

連絡先(メールアドレス)

懇親会への出欠 (懇親会は会費4,500円)

参加 不参加